Le problème de l’expérience personnelle en santé

Dans mon article sur la pyramide des preuves, j’ai déjà mentionné brièvement le fait qu’il fallait être prudent lorsque l’on considère une opinion ou un témoignage, lorsque quelqu’un nous fait part de son expérience personnelle et des conclusions qu’il en tire. C’est un sujet important qui ne mérite pas qu’un seul article, ni même deux d’ailleurs…

On se trouve actuellement dans un flou épistémique amplifié par les réseaux sociaux. D’un côté, des informations contradictoires, trompeuses ou mensongères y pullulent. D’un autre, des données de grande qualité, produites par des gens compétents, sont affichées au même niveau que des avis personnels. D’un dernier, le sensationnel ou le faux se propage comme une trainée de poudre alors que les propos nuancés et détaillés, eux, sont boudés [1]. On pourra ajouter que l’absence de confiance du grand public envers les institutions de santé est un des grands problèmes modernes…

Dans ce climat incertain, l’avis de nos proches fait souvent bonne impression, mais cela ne vient pas sans son lot de problèmes. Soyons clair, la science ne doit aucunement négliger les témoignages ou les impressions personnelles, c’est même essentiel par exemple pour la perception de la douleur : il y a beaucoup de subjectif à évaluer. On peut également s’en servir de point de départ pour conduire des expériences contrôlées qui auront pour but de déterminer si il y a une part de vérité ou non. Mais bien souvent, au vu de nos nombreux biais et illusions, il faut bien plus que des expériences personnelles pour pouvoir parler de preuve.

En ayant dit cela sans plus de détail, on ne convaincra pas grand monde. Vous êtes à un diner de famille et votre tante puis votre frère vous disent qu’un remède miracle X fonctionne sur eux mais que les docteurs « n’en parlent pas » ? Vous voyez des vidéos de témoignages de personnes, sincères, qui souffrent d’une maladie qu’ils disent causée par un médicament ou un vaccin Y ? Cela devient déjà très dur de ne pas y croire.

Mais pourquoi en douter à ce point alors ? Mon but dans cet article va être de parler de certains problèmes fondamentaux, notamment en santé, qui rendent très souvent impossible le fait de considérer des témoignages comme une preuve.

1. Nous négligeons la fréquence de base

En santé et en épidémiologie, je pense que l’un des biais les plus importants, c’est l’oubli de la fréquence de base.

Prenons un exemple. Sur le site de l’INSERM[2], on apprend qu’en moyenne, il y a 140 000 cas d’accident vasculaire cérébral (mortel ou non) par an, en France. On parle parfois d’une fréquence d’environ 1 AVC en France toutes les 4 minutes. Prenons uniquement les moins de 65 ans, pour être généreux. Cela représente quand même, d’après le site, environ 25% de ce nombre, soit à la louche, 35 000 cas chaque année. Une année, c’est environ 52 semaines. Donc 673 cas par semaine.

Ainsi, imaginons que tous les français de moins de 65 ans se lèvent à 8 heure le lundi, boivent un café et pour une fois, y mettent deux sucres alors que d’habitude non, et puis partent travailler. Le lundi prochain, 673 d’entre eux auront fait un AVC. Faut-il pour autant incriminer le sucre du café ? Là, on se dit, « bah non, c’est débile ». Pourtant, quand cela arrive avec des médicaments ou des vaccins, les gens sont bien plus prompts à conclure. Sans donnée pour savoir si le taux d’AVC a augmenté en moyenne, après la prise,on comprend donc bien que récolter les témoignages des « survivants » d’AVC dans une vidéo n’est pas suffisant pour en savoir davantage sur un lien de causalité… Il est cependant toujours légitime de mettre en place une pharmacovigilance (en plus des essais cliniques) pour collecter les témoignages et les analyser avec méthode.

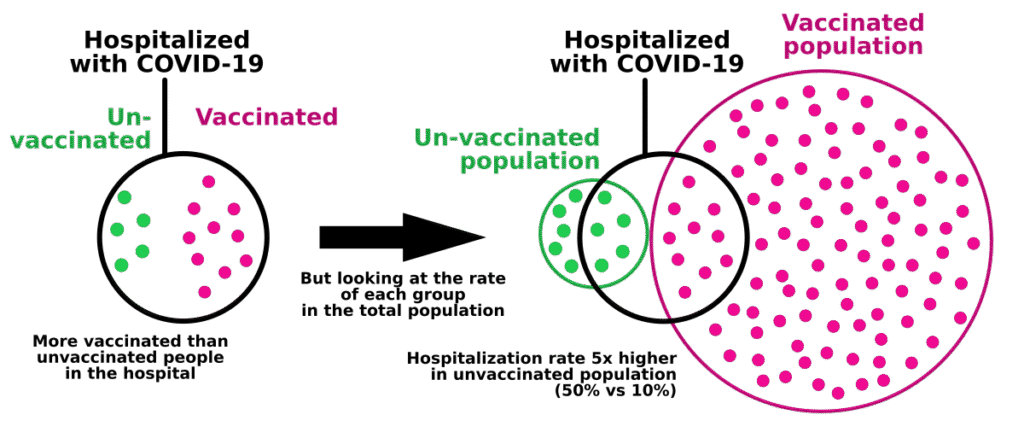

Une autre situation d’oubli de fréquence de base, c’est quelque chose que j’ai vu souvent passer durant la crise covid. L’exemple d’une infirmière qui disait qu’il y avait davantage, dans son hôpital, de malades ayant été vaccinés que de malades non vaccinés. Le schéma nous montre qu’il s’agit à nouveau d’un oubli de fréquence, cette fois-ci on oublie la proportion initiale de vaccinés / non vaccinés :

Source du schéma : https://en.wikipedia.org/wiki/Base_rate_fallacy#/media/File:Base_rate_fallacy_with_vaccines.svg

Ainsi on peut voir que dans une population où il y a une plus grande proportion de vaccinés à la base, il est tout à fait possible que le vaccin soit efficace [3] MAIS que des hôpitaux contiennent davantage de vaccinés. Ce qui importe, c’est la proportion de malades par sous-groupe, pas leur nombre absolu !

2. Nous oublions que corrélation n’est pas causalité

Les paralogismes Post Hoc Ergo Propter Hoc (à la suite de cela, donc à cause de cela) et Cum hoc, ergo propter hoc (avec cela, donc à cause de cela) sont d’autres erreurs de logiques qui interviennent notamment pour les médicaments ou les vaccins. Conclure immédiatement qu’il y a un lien entre un évènement A et un évènement B (2 sucres dans un café et puis un AVC, au hasard) ou confondre une corrélation et une causalité, est très commun. Nous avons d’ailleurs vu un exemple avec notre article sur l’autisme. Une corrélation, c’est un simple alignement de points sur un graphe qui ressemble à un autre alignement de points sur un graphe, rien de plus.

Supposons que des citoyens s’étonnent de l’augmentation des cas de cancers de la thyroïde dans un village au cours du temps. Et prétendent qu’un médicament X en est la cause en constatant aussi l’augmentation de son usage au cours du temps. Il faut savoir que sur le sujet, il y a un important facteur de confusion : l’évolution des pratiques médicales et diagnostiques[4] qui induit bien plus de détection que par le passé. Donc la courbe augmente dans tous les cas. Impossible de savoir facilement, sans méthode, si cette corrélation traduit donc un lien de causalité ou non.

Autre exemple marrant, il y a une corrélation entre les attaques de requins et la consommation de crèmes glacées. Alors lequel cause lequel ? Aucun ! Il y a en fait un facteur confondant assez évident : la période de l’année. C’est en été que les gens ont chaud, mangent des glaces et vont se baigner, risquant de se faire attaquer. La chaleur explique donc les deux phénomènes, qui ne sont donc pas directement liés.

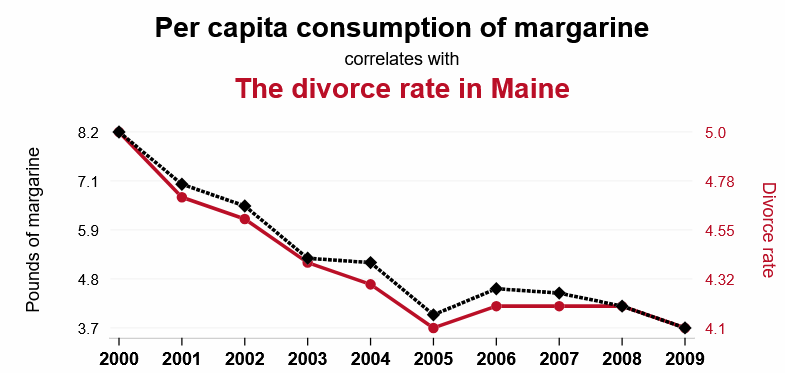

Un site amusant pour voir plein de corrélations absurdes, pour lesquelles un lien de causalité n’aurait même aucun sens, est Spurious Correlations :

La consommation de margarine aux US est étrangement corrélée avec le taux de divorces dans le Maine.

Coïncidence ?

3. Nous ignorons qu’un témoignage ne contrôle rien

Un ensemble de témoignages a beau être persuasif, cela contrevient à beaucoup de problèmes méthodologiques : on ne prend pas en compte l’évolution naturelle des maladies par exemple. En général, une maladie ou un mal grandit, atteint son pic, et décroit naturellement. Ainsi si un produit miraculeux semble nous soigner, peut-être que c’est tout simplement parce que nous l’avons pris au pic de notre maladie et qu’elle était vouée à s’éteindre. Comment savoir à quel point un médicament fonctionne alors, vous demandez-vous ? Exactement. On ne peut pas distinguer précisément le vrai du faux en tant qu’individu, il faut faire des statistiques et comparer des groupes (avec prise, sans prise ou avec prise de placebo).

De la même manière, les témoignages ne permettent pas de distinguer le bruit ou le hasard d’un réel effet statistique. Ou d’isoler une variable pour l’étudier. Lors de la prise d’un médicament ou une prestation médicale, des témoignages ne permettent pas non plus de comparer proprement les effets avec d’autres personnes qui n’y auraient pas été sujet.

Rien n’est contrôlé, tous les biais sont possibles.

4. Nous estimons mal les effets placebo / nocebo

Un témoignage sur l’efficacité d’une médecine ou d’un produit pose toujours la question de l’effet placebo : quelle est la part réelle et la part contextuelle dans un récit. Du latin pour « Je plairai », placebo peut faire référence à différents concepts [5] :

- À un objet ou un traitement, par exemple un médicament ou un acte médical, qui n’aurait pas une action spécifique sur le trouble considéré.

- Au groupe de contrôle lors d’un essai clinique, on parle parfois de « bras placebo » ou de « groupe placebo »

- À la réponse placebo (ou effet placebo perçu), qui est l’effet global positif observé sur des sujets après administration d’un placebo. Terme généralement utilisé dans le cadre d’essais cliniques. C’est un effet « apparent » qui inclue certains phénomènes (évolution naturelle d’une maladie, effet de régression à la moyenne, phénomène de Will Rogers, etc)

- À l’effet placebo « vrai » (ou effets contextuels) qui peut être considéré comme le résultat psycho-physiologique positif observé dans un contexte de traitement. Donc l’effet réel sur le patient ou sa perception des symptômes. On préfèrera parler d’effets contextuels puisque le contexte médical est ce qui importe le plus pour induire ces effets, un objet placebo n’étant donc pas nécessaire.

L’effet placebo « vrai » est un phénomène physiologique bien réel dans lequel le cerveau peut faire en sorte de sécréter différentes substances comme des opioïdes pour soulager une douleur. Cela peut être induit par des phénomènes psychologiques tels que les attentes, le conditionnement ou la suggestion. A cela s’ajoute des effets ou biais qui peuvent faire croire à une amélioration (comme déjà évoqué, l’évolution naturelle d’une maladie, par exemple).

De la même manière, l’effet nocebo (« je nuirai ») est la contrepartie négative où des symptômes peuvent apparaitre ou s’aggraver. La peur, le stress ou les attentes peuvent parfois induire des symptômes surprenants, même si là aussi il y a des limites. Un exemple très concret d’effets nocebo est dans une revue systématique et méta analyse sortie en 2022 [6] qui analyse les effets secondaires apparus… dans les groupes placebo des essais cliniques sur le vaccin Covid. Maux de têtes, nausées, chair de poules, etc. Rien de très grave mais des effets bien réels !

Ainsi, comment distinguer facilement, en tant qu’individu, ce qui relève du placebo et ce qui relève d’un effet induit par un médicament ?

5. Bien souvent, nous ne savons pas quand nous ne mourrons pas

J’ai vu une vidéo intéressante récemment [7] qui fait un constat : il y a de nombreux cas où on ne sait pas qu’on ne meurt pas. On pourrait reparler des maladies quasi disparues comme la rougeole ou la polio. Si elles étaient autant répandues qu’il y a 100 ans, de nombreuses personnes supplémentaires mourraient chaque année [8]. Mais au lieu de cela, elles survivent, sans le savoir. De la même manière, les politiques de réduction de la pollution sauvent des dizaines de milliers de personnes chaque année sans qu’elles le sachent [9]. Comme pour toutes les mesures de sécurité routières.

Au final, pour ces cas, il n’y a pas de nouvelles qui font la une dans les médias, pas de parents d’enfants qui s’exclament sur les réseaux sociaux ou de témoignages vidéo anxiogènes. Simplement des chiffres, silencieux. Des vies sauvées discrètement, si discrètement que nous ne les voyons pas. Parfois, on ne sait pas quand on ne meurt pas et cela induit une vision des dangers du monde qui est tronquée.

Conclusion

Mon but n’est pas de faire croire qu’il faut penser comme un robot et nier la parole de personnes pourtant sincères et honnêtes. Il y a de nombreux cadres contrôlés dans lesquels la subjectivité et le retour des sujets d’études sont primordiaux. Mais j’espère avoir donné à réfléchir à celles et ceux pour qui la preuve passe toujours par l’opinion et l’expérience personnelle, comme si la sincérité permettait de prouver quelque chose. Le nombre de vidéos de témoignages douteux qui fonctionnent sur les réseaux sociaux est considérable. La puissance du récit d’une seule anecdote dans un repas de famille est sidérante. Donc la prochaine fois que vous voyez passer ce genre de procédé ou de narratif, posez-vous 3 questions :

- Comment la personne sait-elle ce qu’elle prétend savoir ?

- Quels effets et biais pourraient entre en jeu dans ce qu’elle raconte ?

- Il y a-t-il des données fiables pour étayer ses dires ?

Nous avons vu 5 problèmes fondamentaux mais en réalité il y en a bien plus : illusions, biais, paradoxes statistiques, négligence de la balance bénéfice-risque, logiques fallacieuses, faux souvenirs, etc. Cela doit au moins nous rappeler une chose : face à un témoignage étonnant, surtout dans le domaine de la santé, la meilleure chose à faire est de suspendre son jugement jusqu’à avoir de plus amples informations…

*****

[1] Zilong Zhao, Jichang Zhao, Yukie Sano, Orr Levy, Hideki Takayasu, Misako Takayasu, Daqing Li, Junjie Wu & Shlomo Havlin (2020) Fake news propagates differently from real news even at early stages of spreading Lien vers l’article

[2] https://www.inserm.fr/dossier/accident-vasculaire-cerebral-avc/

[3] Par exemple :

Marzieh Soheili, Sorour Khateri, Farhad Moradpour, Pardis Mohammadzedeh, Mostafa Zareie, Seyede Maryam Mahdavi Mortazavi, Sima Manifar, Hamed Gilzad Kohan & Yousef Moradi (2023) The efficacy and effectiveness of COVID-19 vaccines around the world: a mini-review and meta-analysis Lien vers l’article

John P. A. Ioannidis, Angelo Maria Pezzullo, Antonio Cristiano, Stefania Boccia (2025) Global Estimates of Lives and Life-Years Saved by COVID-19 Vaccination During 2020-2024 Lien vers l’article

https://who.int/europe/news-room/16-01-2024-covid-19-vaccinations-have-saved-more-than-1.4-million-lives-in-the-who-european-region–a-new-study-finds

[4] Surtout évolution de pratiques medicales : https://www.santepubliquefrance.fr/docs/evolution-de-l-incidence-du-cancer-de-la-thyroide-en-france-metropolitaine.-bilan-sur-25-ans

exemple d’autre cause potentielle de l’augmentation, les PFAS:

Maaike van Gerwen, Elena Colicino, Haibin Guan, Georgia Dolios, Girish N Nadkarni, Roel C H Vermeulen, Mary S Wolff, Manish Arora, Eric M Genden, Lauren M Petrick (2023) Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) exposure and thyroid cancer risk Lien vers l’article

[5] https://www.afis.org/Placebo-es-tu-la

https://minerva-ebp.be/FR/Article/2046

https://rmlg.uliege.be/download/3757/3133/R-Radermecker_2023_78_5-6_0.pdf

[6] Julia W. Haas, Friederike L. Bender, Sarah Ballou, et al (2022) Frequency of Adverse Events in the Placebo Arms of COVID-19 Vaccine Trials : A Systematic Review and Meta-analysis Lien vers l’article

[7] https://www.youtube.com/watch?v=ndeB_BpsRGk

[8] https://www.cdc.gov/measles/about/history.html

https://www.cdc.gov/polio/about/index.html

[9] https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-07/documents/summaryreport.pdf

2 réflexions sur « Le problème de l’expérience personnelle en santé »

Article super intéressant comme d’hab ! C’est vrai que j’entends encore dire « dans le temps, il n’y avait pas de cancers comme maintenant, c’est toute cette pollution, les pesticides… » mais dans le temps, on n’avait pas les diagnostics de maintenant et les gens n’allaient pas chez le médecin dès qu’ils avaient une petite douleur.

Étonnant cette corrélation entre la consommation de margarine et les divorces ! 🙂

Quand on a tiré à boulets rouges sur les vaccins lors de la covid, on oubliait que la polio (entre autres) fût mondialement !!! éradiquée grâce à la vaccination !

J’aime beaucoup ta conclusion. Prudence et vérification toujours, surtout dans un domaine aussi sensible qu’est la santé qui concerne tout le monde !

Bravo, encore un article qui me nourrit et me rappelle à la vigilance. Nous sommes trop vite des moutons 😉

merci ! 🙂 et pour être clair, il y a bien un lien entre pollution et cancers de manière générale https://gco.aws-csu.iarc.who.int/includes/PAF/figureONE.pdf, mais il faut toujours être vigilants aux « facteurs de confusion » sur le sujet… 🙂